みなさん、こんにちは!

Salesforceエンジニアの森川です。

今回のテーマは「デジタルエクスペリエンスの有効化と権限の設定」です。 Experience Cloud を使って社外に安全に情報を届ける(自己解決の促進、FAQ/ナレッジ公開、ケース起票、認証ユーザーの自己サービス化)ためには、まず組織レベルで Digital Experiences をオンにする必要があります。これは、サイト作成・認証・可視性制御・公開ワークフローなどすべての機能の土台を起動するスイッチであり、避けては通れない最初のステップです。本記事では、Lightning Knowledge を“運用できる状態”まで最短距離で到達するために、一気通貫で解説します。

1. デジタルエクスペリエンスとは?——“社外に安全に届ける”の土台

定義

Experience Cloud は、Salesforce 上のデータ・機能を ゲスト/認証ユーザーに安全に公開・提供するサイト基盤です。Digital Experiences を有効化することが、コミュニティ/ポータル/ヘルプセンター等のサイトを作成するための最初の必須ステップになります。設定は[Setup → Experiences → Settings]で Enable Digital Experiences をオンにし、(必要に応じて)コミュニティ用ドメインを指定します。

代表ユースケース(使うと何ができる?)

- 自己解決ポータル:ナレッジ記事(FAQ/手順)を公開し検索可能に。データカテゴリ可視性で閲覧範囲を細かく制御できます。

- ケース起票・進捗照会:認証ユーザーに自分のケースを見せる、更新通知を出す等。ゲストの作成権限は原則厳格に(後述)。

- 会員/パートナーポータル:プロファイル+権限セットを組み合わせ、最小権限で機能を段階付与。

主要構成と役割の違い

- サイト(ドメイン/URL):作成ウィザードからテンプレを選択し、新規サイトを起動。カスタムドメインを使う場合はブランディングや SEO の観点からベストプラクティスに従うと良い(CDN 利用推奨)。

- メンバー(プロファイル/権限セット):入口はプロファイル、機能の追加は権限セットで最小付与。ゲストユーザーは最小権限が原則。

- ナレッジ/データカテゴリ/トピック:

- データカテゴリ=記事の可視性/検索の骨格(見える/見えないを決める)。記事を分類する各カテゴリに対する可視性がユーザー側に必要。

- トピック=導線・回遊のラベル(ナビゲーショントピック/注目トピックで配置)。SEO にも寄与。

- 認証(ログイン/登録):メール到達性(SPF/DKIM/DMARC)やブランド整合(カスタムドメイン)を事前に整える。

2. デジタルエクスペリエンスの特徴3選——選定理由が一目で伝わる

① セキュリティ一貫性(内部と同じモデルで公開を統治)

- OWD/共有ルール/権限セット/データカテゴリ可視性で、内部運用と同じ統制のまま外部公開が可能。

- ゲストユーザーは、最も制限的に設定(デフォルトで厳格化が進み、レコードアクセスや既定オーナー設定にもベストプラクティスがある)。公開前にサイトゲストプロファイルのオブジェクト権限を総点検。

② 変更に強い(短期立ち上げ→段階拡張)

- ウィザードでテンプレ選択→新規作成し、後からExperience Builderや LWC で拡張。カスタムドメインはブランディング/SEO 両面で推奨、CDN 併用で配信最適化。

③ 計測しやすい(改善に直結)

- ナレッジの参照率/FCR/検索→クリック率等を標準レポート/ダッシュボードで追える。トピックはナビ・注目設定で露出を制御し、SEO にも効果。

3. 有効化前“だけ”決めておく5項目チェック

- My Domain/URL 方針

- 有効化フローでドメインを決める(後からの大幅変更はリンク・SEO に影響)。カスタムドメインを使う場合は、証明書・CDN(Salesforce CDN 推奨)・リダイレクト設計まで一気通貫で。

- 公開レベル(ゲスト/認証)

- ゲストに見せるものは最小。ナレッジはカテゴリ可視性で閲覧範囲を分離(サイトやユーザー種別ごとに可視性を切り分け可能)。

- メンバー設計(プロファイル/権限セット)

- 入口=プロファイル、機能の追加=権限セットで最小付与。ゲストプロファイルの既定権限を棚卸しし、不要は外す。

- 送信メールの準備(到達性)

- SPF/DKIM を整備(DMARC ポリシー下では SPF か DKIM の整合が必要)。Deliverability 設定もあわせて確認。

- 命名規約(サイト/トピック/カテゴリ)

- 英小文字・重複禁止・表記ゆれ統一。トピックは導線・SEO の要なので、ユーザーが検索する語彙を軸に。ナビゲーショントピック/注目トピックの使い分けも事前に決定。

4. 手順概要

Digital Experiences を有効化

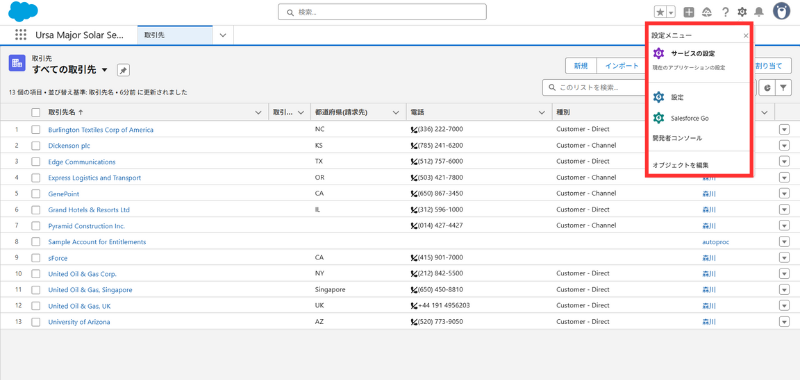

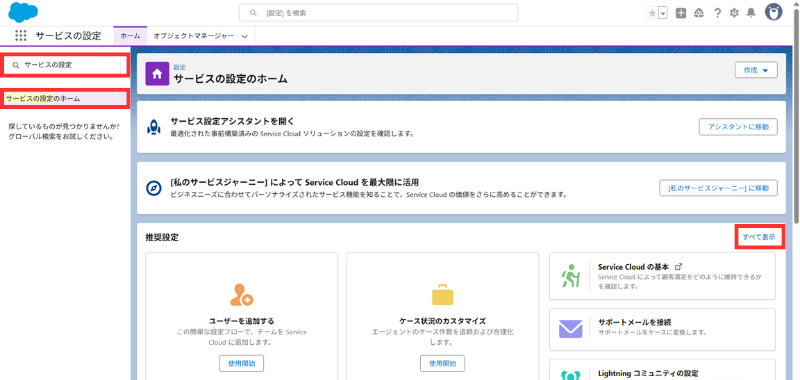

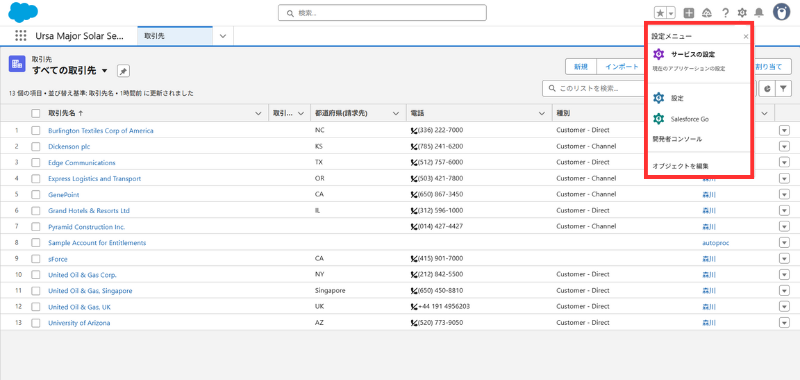

- 右上の歯車 → [サービスの設定(Service Setup)]

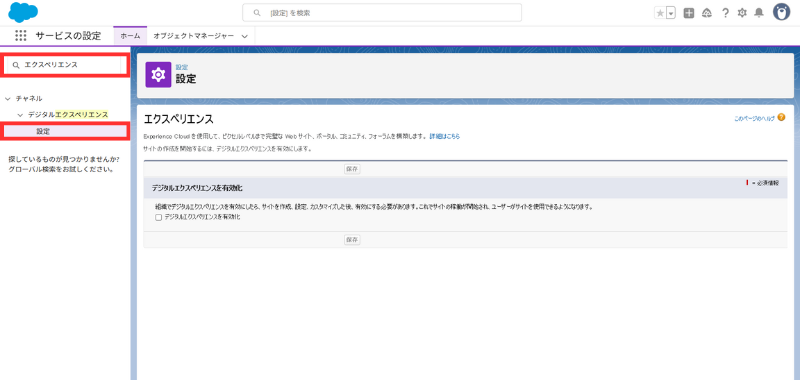

- クイック検索「エクスペリエンス」→ [デジタルエクスペリエンス > 設定]

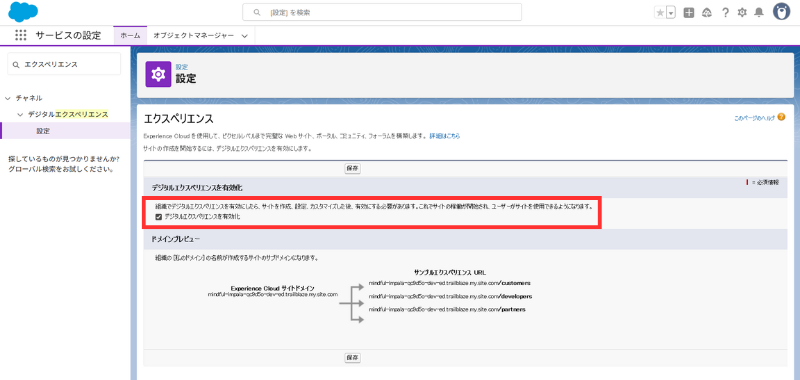

- **[デジタルエクスペリエンスを有効化]**にチェック → [保存]

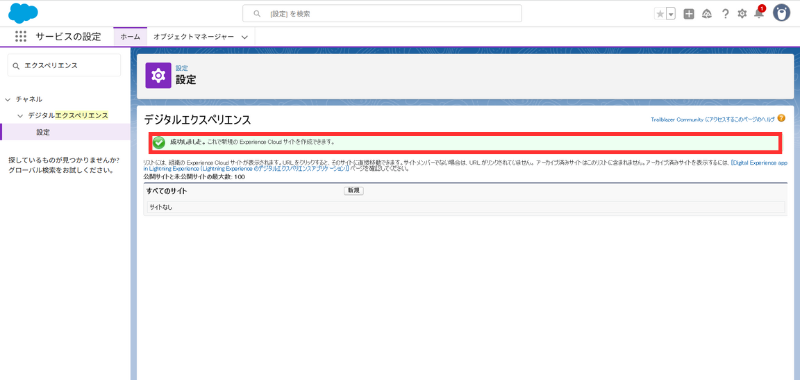

- 成功メッセージ表示を確認

確認ポイント:「Experience Cloud サイトを作成できます」のトーストが出ればOK。

Knowledge を設定フローで初期化

- サービスの設定ホーム → [すべて表示]

- 検索「ナレッジの設定」→ カードを選択

- ウィザードの [開始]

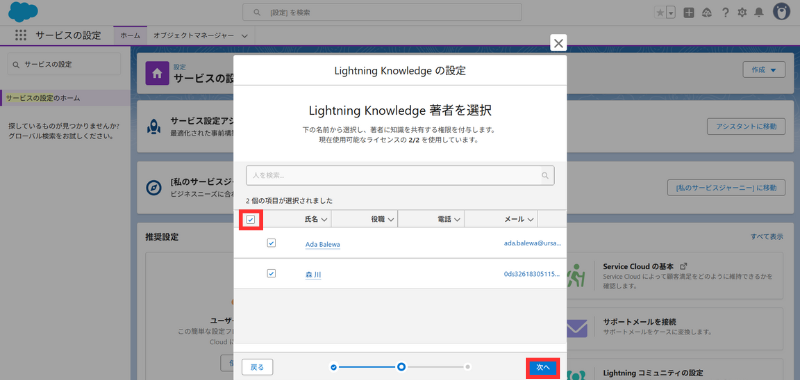

- 著者ユーザーを選択 → [次へ]

- データカテゴリグループ:Solar Installation and Maintenance、カテゴリ:Solar Panels

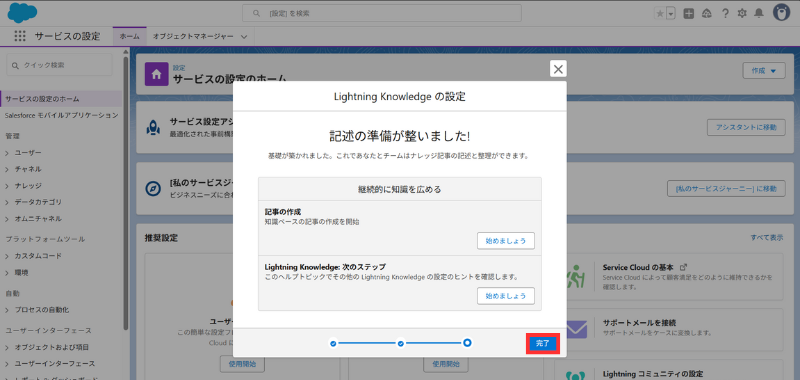

- サマリーで [完了]

運用TIP:カテゴリはアクセス制御と検索の切り口。最小セットで開始し、運用で拡張。

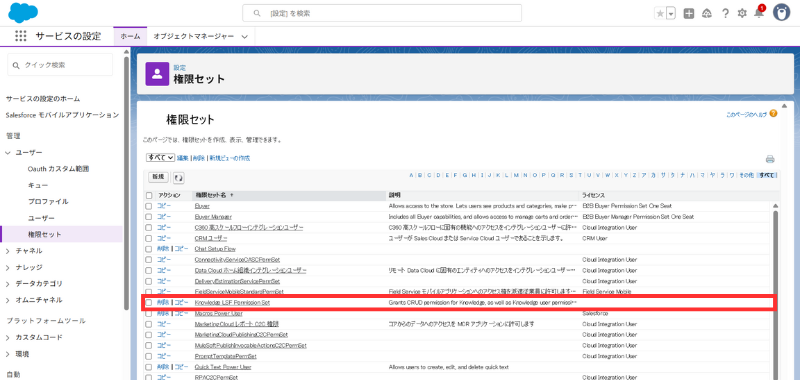

公開運用向けの権限セット

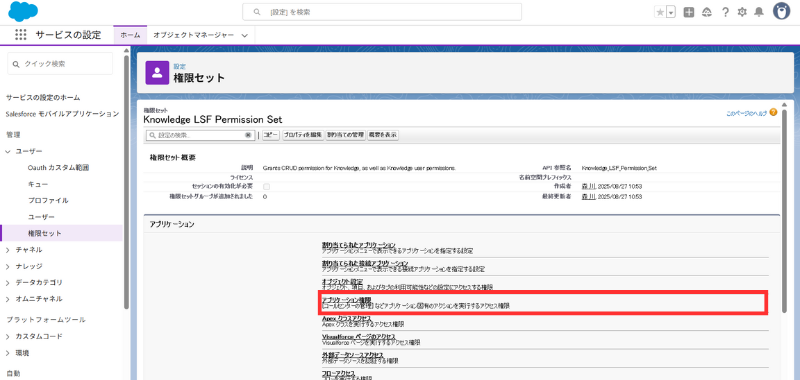

- **[権限セット]**から Knowledge LSF Permission Set を開く

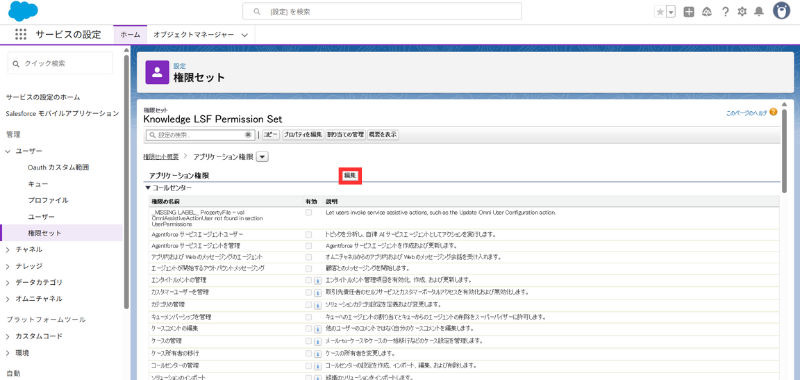

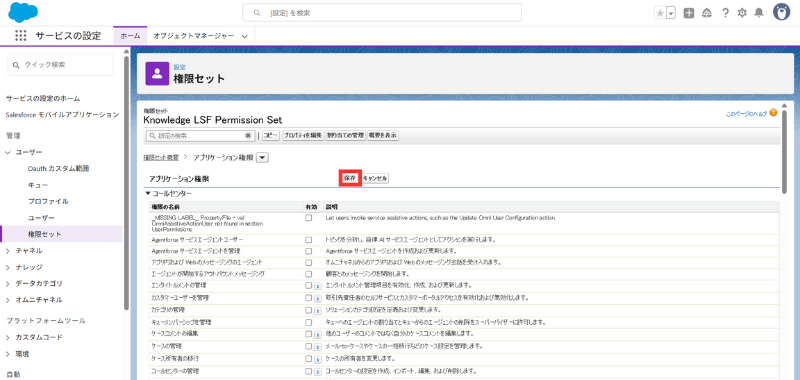

- [アプリケーション権限]>[編集]

- ナレッジの管理の3項目を有効化:

・アーカイブ済み記事の表示/ドラフト記事の表示/記事をアーカイブ→ [保存]

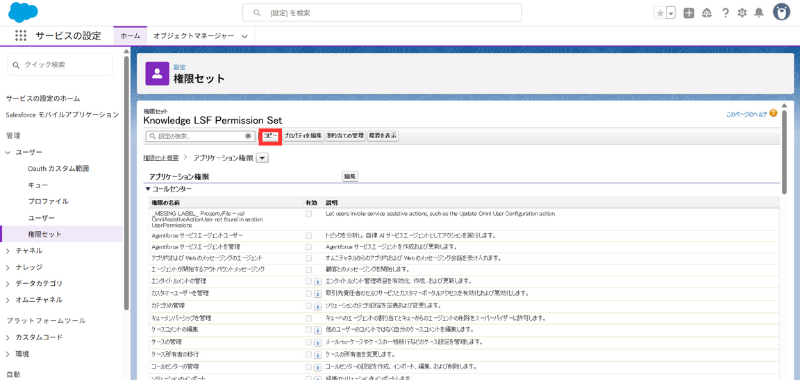

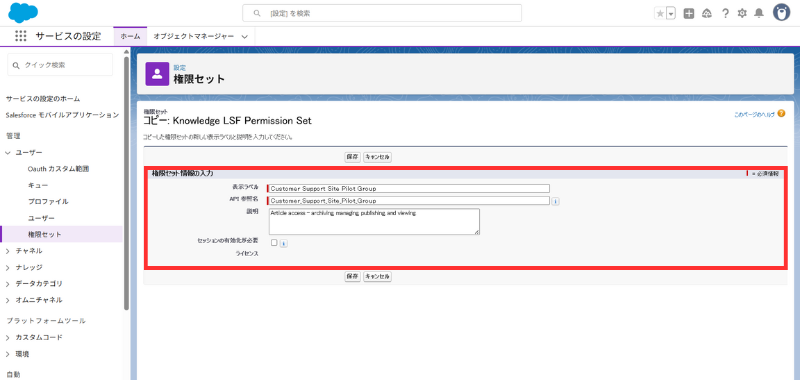

- [コピー] →

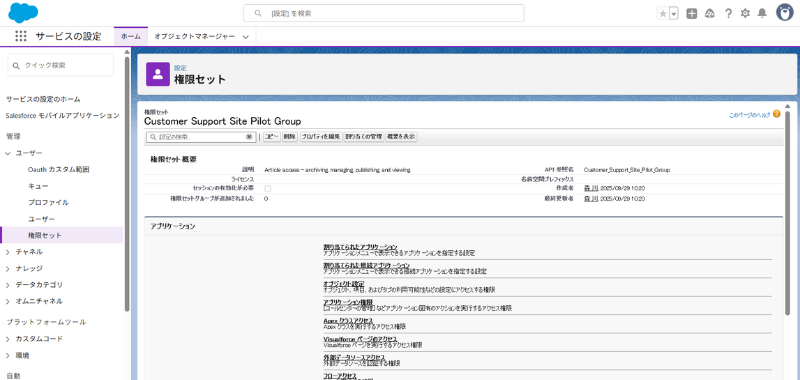

表示ラベル:Customer Support Site Pilot Group

API名:Customer_Support_Site_Pilot_Group

説明:Article access - archiving, managing, publishing, and viewing.→ 作成

確認ポイント:新権限セットのラベル/説明が反映されていること。

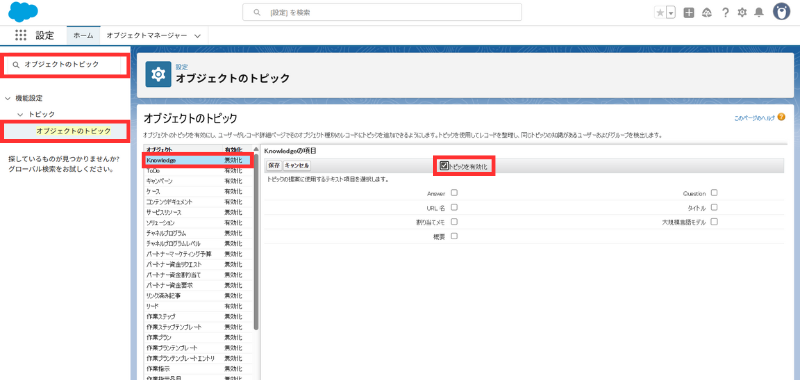

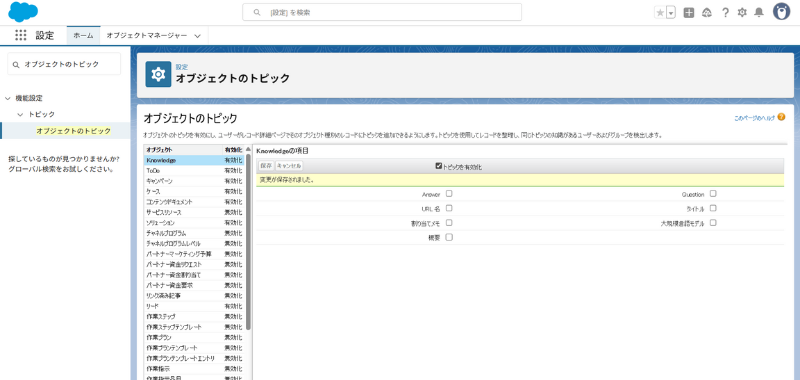

Topics for Objects(Knowledge)を有効化

- [設定(Setup)] → 検索「オブジェクトのトピック」

- オブジェクト 「Knowledge」 を選択 → [トピックを有効化] → [保存]

理解のカギ:カテゴリ=骨格(権限・検索)/トピック=導線(見せ方)。両輪で使うと発見性と制御が両立します。

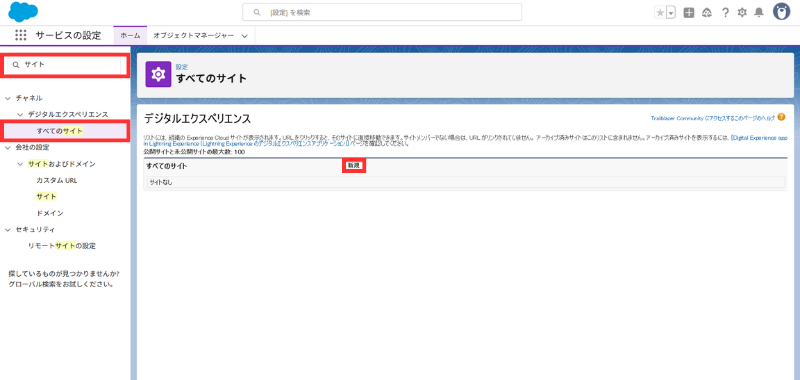

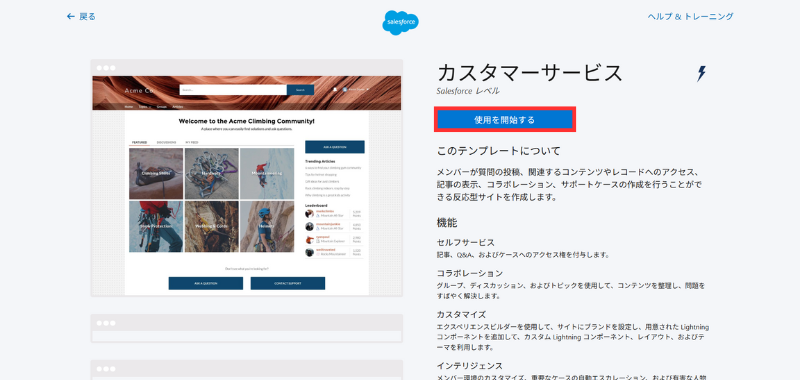

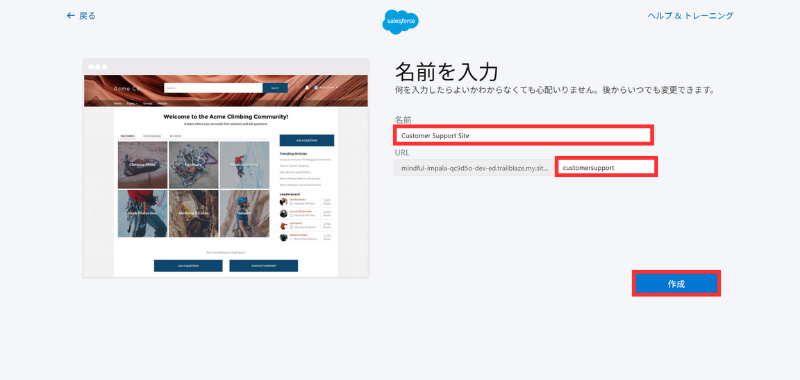

サイト(Customer Service)を新規作成

- [すべてのサイト] → [新規]

- テンプレート 「カスタマーサービス」 を選択→ [使用を開始する]

- 名前:

Customer Support Site、URL:customersupport→ [作成]

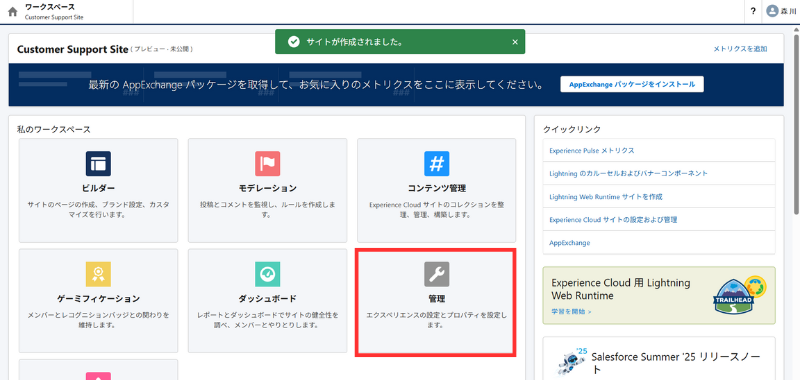

- 作成中の待機画面→ 完了後、ワークスペース到達

確認ポイント:上部に作成完了メッセージ、中央に管理タイルが表示。

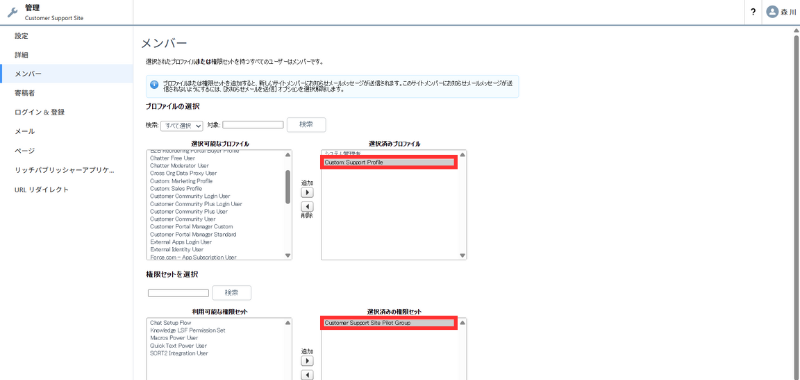

メンバー(プロファイル/権限セット)を割り当て

- サイト [管理]>[メンバー] を開く

- 利用可能なプロファイルから Custom: Support Profile を 利用可能な権限セットから Customer Support Site Pilot Group を [追加]

確認ポイント:選択済みプロファイルにSystem Administrator + Custom: Support Profile、選択済み権限セットにPilot Group。

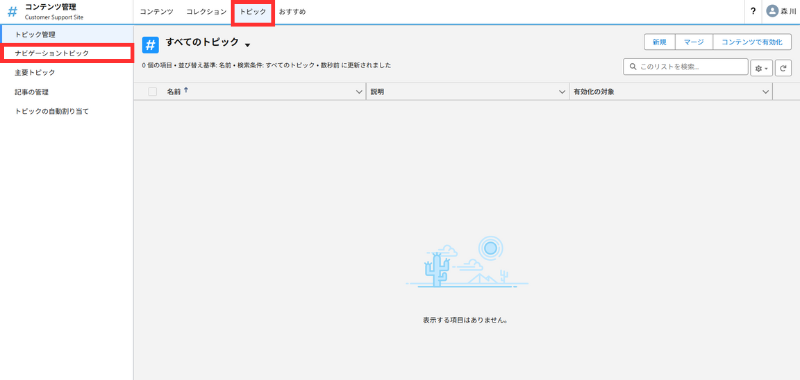

トピックでコンテンツ導線を作る

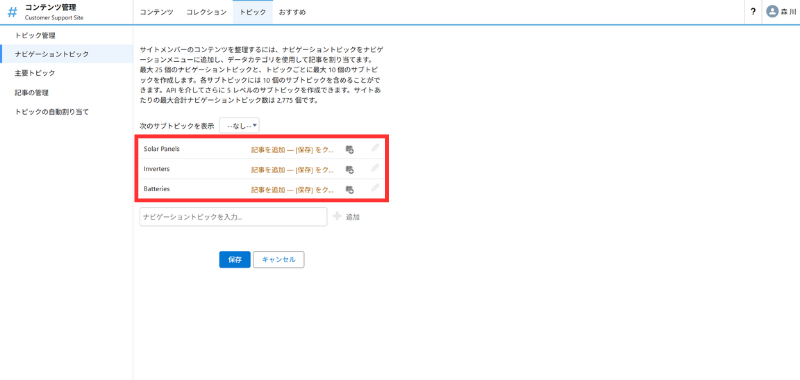

ナビゲーショントピック

- [コンテンツ管理]>[トピック]>[ナビゲーショントピック]

Solar Panels/Inverters/Batteriesを順に追加

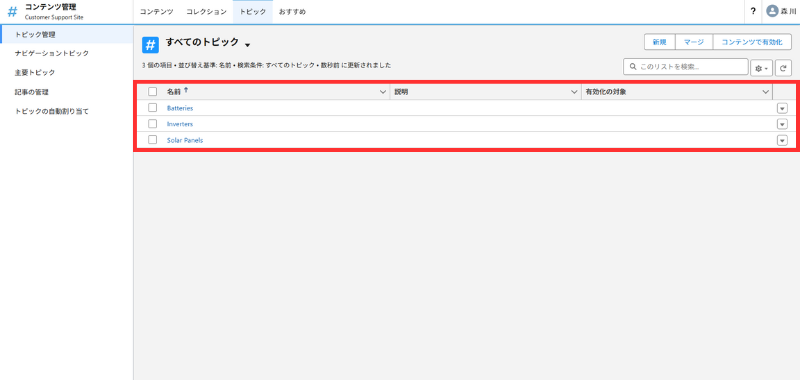

トピック一覧の確認

- [すべてのトピック] で、3つのトピックが作成済みであることを確認

確認ポイント:名称の並び・有効化の対象など、一覧で異常がないこと。

5. まとめ

Digital Experiences を有効化することは、社外向けの自己解決ポータルや会員サイトを「安全に、速く」立ち上げるための最初の一歩です。Lightning Knowledge による記事公開、データカテゴリでの可視性制御、トピックを使った導線設計、そしてプロファイル/権限セットによる最小権限運用まで—Salesforce標準のガバナンスをそのまま外部体験に拡張できる点が大きな強みです。

これからカスタマーサービスの品質を底上げしたい組織にとって、Digital Experiences の有効化は“単なるサイト公開”を超え、作れる・見せられる・守れるを同時に実現する確かな土台となるでしょう。まずは最小構成で始め、実データに合わせてトピックや権限、記事を磨き込む。それが、継続的に成果を積み上げる最短ルートです。

6. お問い合わせ

現在Salesforceを効果的に活用できていない企業様や、これからSalesforceの導入を検討している企業様で、設定や運用、保守に関するサポートが必要な場合は、ぜひお気軽にご相談くださいませ!