みなさん、こんにちは!

Salesforceエンジニアの森川です。

今回のテーマは「サービスクラウド」です。

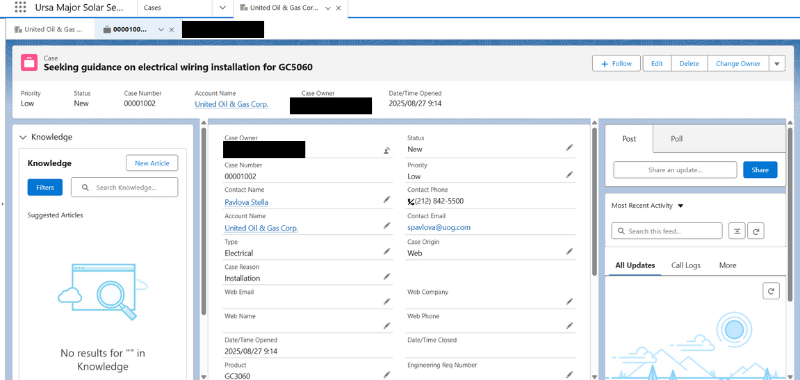

メール、Webフォーム、チャット、電話、メッセージング……問い合わせの入口が増えるほど、現場では対応漏れ・二重対応・属人化が起こりやすくなります。Salesforce Service Cloudは、こうした分散をケース(Case)に集約し、自動配分・標準化・ナレッジ・SLA・可視化をひとつの作法として定着させる“問い合わせ運用のOS”。この記事では、概要 → 特徴 → メリット → 向いている会社 → はじめ方 → FAQの順に、管理者・現場責任者が最初に知っておくべき要点だけをやさしく整理します。

1. Service Cloudとは

複数チャネルの問い合わせをケースに集約し、割当ルール/Omni-Channelでの自動配分、テンプレ/マクロによる標準化、ナレッジの再利用、Entitlement/Milestone(SLA)の時間管理、レポート/ダッシュボードの可視化で、対応品質とスピードを同時に引き上げるプラットフォームです。

- 入口統合:メール/Webフォーム/チャット/電話/メッセージングを1つのコンソールに

- 運用自動化:割当ルール+(必要に応じて)Omni-Channelでリアルタイム配分

- 知識化:ナレッジ記事を現場で参照・添付・更新して一次解決率を底上げ

- 見える化:FCR/ASA/平均解決時間/ナレッジ参照率などKPIをダッシュボードで定点観測

2. 特徴(強み・差別化ポイント)

- 一画面で迷わない:Lightning Service Console

タブ/サブタブで案件を並行処理し、下部ユーティリティから履歴・マクロ・ナレッジに1クリック到達。視線移動の最短化が設計思想です。新人でも“どこを見れば何ができるか”が自然と分かります。 - 自動配分で初動が速い:割当ルール+Omni-Channel

割当ルールでケースはまずキューに着地。さらにOmni-Channelを使えば、エージェントのスキル/稼働状況/容量まで考慮したリアルタイム割当が可能。待ち行列の見える化と過負荷防止に効きます。 - 知識の再利用で“1回で決める

ナレッジ(KCS志向)で“現場の解決策”を記事化し、参照→添付→更新を日常化。一次解決率(FCR)が上がり、回答のブレが減少。教育コストも同時に下がります。 - 時間を管理する:Entitlement/Milestone(SLA)

反応(初回応答)と解決を別トラックで時間管理。違反リスクの早期検知、違反時アクション(通知/再割当/フォローアップ作成)まで含め、遅延しにくい運用をつくれます。 - 拡張性と将来性

電話連携(CTI)、メッセージング(LINE/WhatsApp)、ボット、要約・推奨アクションなどのAIアシストを段階的に追加。スモールスタートから段階的に成熟させるロードマップに向いています。

3. 導入メリット

- 対応漏れ・二重対応の抑制

ケース一元化+スレッド管理(参照ID)で“記録の散逸”を防ぎます。 - 初動の高速化

割当ルール→キュー着地→Omniのリアルタイム配分で、“最初の1分”の反応が速くなります。 - 一次解決率(FCR)の向上

テンプレ/クイックテキスト/マクロ×ナレッジ参照で、均質でブレない回答に。 - 継続改善の仕組み化

FCR/ASA/平均解決時間/参照率を入口別・カテゴリ別に見える化し、数字→事例→記事更新の改善サイクルが回ります。 - 教育・引き継ぎの負担軽減

画面の作法+回答の部品化+ナレッジで、属人的なやり方から脱却。新人の立ち上がりが短期化します。 - 監査性・再現性

EmailMessage/Activity/ケース履歴が残るため、なぜその判断に至ったかを振り返れる——トラブル時の初動が速くなります。

Before/After(イメージ)

- Before:担当者のメール箱に埋もれ、返信の質も速度も人次第。KPIは件数と平均時間のみ。

- After:入口→ケース→キュー→担当の一連が標準化。初回応答までの待ち時間が短縮、FCRが向上、改善会議は“ダッシュボード1枚”で議論可能。

4. どのような会社にお勧め?

- 向いている条件

・問い合わせが複数チャネル(メール+Web+チャット 等)

・件数やバリエーションが増え、初動の遅れや対応品質のムラが目立ってきた

・SLA(応答/解決時間)や監査の要件がある

・担当者ごとの差を縮め、標準化を進めたい - まずは一部適用で成功しやすい

・メール or Webフォームのどちらか1チャネルから開始

・ケース非公開(OWD)+キューの最小構成で回す

・月次でFCR/ASA/平均解決/参照率をレビューし、運用が安定したところでOmni/チャット/CTIへ拡張 - 慎重にを勧めるケース

・問い合わせが極端に少なく、現状の手作業で十分

・標準化よりも、担当者の裁量や自由度を最優先する文化(KPI駆動と相性が悪い場合)

5. 導入の第一歩

- コンソールアプリを1つ作る

タブは Cases/Knowledge/Reports を基本に。ユーティリティに履歴・マクロ・最近の項目。 - 共有モデル:ケースOWD=非公開+キューを作成

入口(メール/フォーム)や製品ラインでキューを分け、“人に直割り”を避ける。 - 割当ルール→自動応答→エスカレーションの順序を定義

条件の狭い順→広い順にルールを並べ、参照IDを自動応答に含めてスレッドを安定。 - テンプレ/クイックテキスト/マクロを各1つ用意

一次応答を部品化。誰がやっても同じ初動に。 - ナレッジの回路を最初から作る

下書き→レビュー→公開の流れを決め、記事の賞味期限(例:90日)を設定。 - KPIダッシュボードを用意

FCR/ASA/平均解決/参照率を入口別に並べ、現場が毎日見る1枚へ。 - 送信ドメイン認証(SPF/DKIM/必要ならDMARC)を設定

自動応答が迷惑メールに入らないよう、公開前に必ず検証。 - 通し検証(テストユーザー2名/テストケース3件)

受付→キュー→担当→返信→履歴→ダッシュボードまで一度流してから本番へ。

失敗しにくいコツ

- 仕様を作り込む前に、最小構成で“まず回す”こと。

- ダッシュボードは役割別ホーム(エージェント/SV)を分け、詰め込みすぎない。

- 改善ミーティングは数字→現場事例→記事(ナレッジ)改版の順で毎月回す。

6. QA

Q1. Sales Cloudと何が違う?

A. Sales Cloudは受注まで(売る側)、Service Cloudは受注後の体験(支える側)に最適化。SLA、ナレッジ、自動配分、分析が核です。両方を同一組織で使うと、「購入履歴×問い合わせ履歴」がつながり、支援の質が上がります。

Q2. 小規模でも導入価値はある?

A. あります。件数が少なくても“漏れ防止・標準化”の効果は出ます。まずはメール or Webから始め、月次レビューで必要な機能を足していくのが現実的。

Q3. いきなりAIやボットは必要?

A. 不要。まずはケース一元化→自動配分→ナレッジ運用→KPI可視化までを安定させ、その後にAI要約やボットを段階的に組み込みましょう。

Q4. KPIは何を見ればいい?

A. 最小はFCR/ASA(電話・チャットはASA、メールはFRT)/平均解決時間/ナレッジ参照率。入口別・カテゴリ別に分けて見ると、打ち手が明確になります。

Q5. 権限や共有の考え方は?

A. 権限セット主体で最小権限から積み上げ、ケースはOWD=非公開を基本にキュー運用。監査性と拡張性を両立できます。

7. まとめ

いかがでしたでしょうか。

Service Cloudは、メール/フォーム/チャット/電話をケースに統合し、割当ルール+キュー+(必要に応じて)Omni-Channelでスキル・稼働・容量に基づく自動配分を実現。ナレッジ(KCS)×テンプレ/マクロで初回解決(FCR)を再現し、Entitlement/Milestoneが反応・解決SLAを監視、FCR・ASA・平均解決時間・参照率を入口別ダッシュボードで可視化します。

そうすることで、対応漏れ・二重対応を抑えつつASAを短縮し、FCRを継続的に向上、SLA違反の芽は早期に検知して潰し、ナレッジ起点の改善サイクルが回る──監査性と説明責任を担保した、属人化に依存しないスケーラブルなサポート運用を実現できます。

8. お問い合わせ

現在Salesforceを効果的に活用できていない企業様や、これからSalesforceの導入を検討している企業様で、設定や運用、保守に関するサポートが必要な場合は、ぜひお気軽にご相談くださいませ!